di Sandro Angei

8. Il mòdano: una prova tangibile

La funzione del mòdano, come abbiamo

visto soddisfa i requisiti di carattere astronomico e ciò potrebbe

bastare per definire eccezionale quanto scoperto; però non dimostra

fino in fondo che quelle genti conoscessero effettivamente questi

rapporti intercorrenti tra misure lineari e inclinazione dei raggi

solari descritti nel 7° capitolo; ma ancora una volta e in modo sorprendente,

quegli architetti, a testimonianza del loro operato, hanno lasciato

una prova inconfutabile, indipendente dalla meccanica celeste,

perché quel mòdano individuava ad 1/4 della sua altezza

l’inclinazione della scalinata così come doveva essere impostata

originariamente; ossia con una inclinazione di 38°40’.

Proprio questo dato dimostra la conoscenza da parte di quelle genti

di quei rapporti numerici tra geometria e astronomia. Il dato inoltre

è rafforzato dal suo preciso inserimento nella suddivisione in 24 parti del

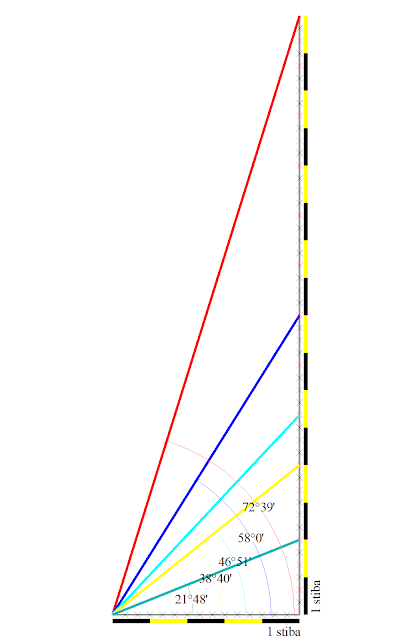

cateto AB (Fig. 8).

Fig. 8

Quelle genti avrebbero potuto scegliere una inclinazione della scala più agevole, ma in in un progetto nel quale la stiba è utilizzata quale unità di misura di riferimento, anche il

gradino doveva rispettare dei rapporti ben precisi; rapporti che abbiamo scoperto essere 4/7 e 5/7 di stiba.

A questo punto l'ipotesi potrebbe apparire ardua se entrassimo in un ambito piuttosto

aleatorio di rapporti numerici che potrebbero esser solo ed

esclusivamente frutto del caso, o nella peggiore delle ipotesi, frutto di una insana ricerca (la mia) di un qualche valore che possa verosimilmente coincidere col dato rilevato. Ma sapendo di dover dar conto di un manufatto costruito secondo un ragionamento dettato in gran parte da un modo di pensare pratico, è necessario trovare il sistema che condusse alla scelta di quei rapporti numerici.

Intenzionalità, caso o ricercatore alla ricerca del rapporto numerico?

La

pendenza originaria della scalinata era, come detto, di 38°40', per

tanto le misure di alzata e pedata del gradino sono legate da questa

inclinazione. Osserviamo che i 24 gradini hanno un'alzata media di

24,2 cm, però i primi 7, che possiamo presumere siano quelli della

originale impostazione (vedremo in seguito il perché), hanno

un'alzata media di 24,57 cm. (1,72 m/7 gradini), che impone una

pedata di 30,71 cm. Si noti che la misura di 24,57 cm è in perfetto

rapporto frazionario con la stiba di

43 cm: 4/7

di stiba,

mentre la pedata è nel rapporto di 5/7

di stiba.

Certamente

possiamo trovare numerose frazioni che possano soddisfare, entro certi

limiti, le nostre misure sulla base della stiba;

ma la più vicina coppia di frazioni con medesimo denominatore è 14/25

e 18/25.

Risulta

evidente che in un range di frazioni compreso tra 1/1 e 20/100 (vedi

nota 1), che conta 2000 diverse combinazioni, non si sta cercando un

qualche rapporto numerico ad

hoc,

ma semplicemente si sta constatando la rarità di questi. In ragione

di ciò è verosimile che i due rapporti 4/7 e 5/7 siano

intenzionali. Meno verosimile è la coppia 15/25 e 18/25 per via di un

denominatore eccessivamente elevato.

L'intenzionalità

comunque non stà nella individuazione su base teorica dei rapporti

di 4/7 e 5/7, piuttosto nella scelta del rapporto ottimale secondo un

procedimento di valutazione del tutto empirico. Procedimento che vede quei due rapporti numerici banale conseguenza e non un dato imposto a priori.

Quale

pensiero possa aver indotto all'assunzione di questi rapporti

numerici ben precisi parrebbe difficile scoprirlo, ma possiamo

pensare che volendo rispettare i rapporti dimensionali con la stiba, quelle genti si siano affidate a questa per impostare la pendenza della scala.

Come possiamo vedere nell'immagine di Fig. 9, la pendenza è imposta dalla misura in orizzontale di 5 stibe (lato AB) e quella verticale di 4 stibe (lato BC).

La

dimensione dei gradini fu impostata scegliendo in modo appropriato il

giusto rapporto tra alzata e pedata dividendo in un numero preciso di

segmenti l'ipotenusa del triangolo rettangolo ABC individuato nel mòdano

(vedi ancora Fig. 9).

Fig.

9

Quei costruttori avrebbero potuto dividere l'ipotenusa AC in qualsivoglia numero di

parti uguali: 5, 6...24. Evidentemente dividendola in 6 parti avrebbero ottenuto frazioni pari rispettivamente a 5/6 e 4/6, se divisa in 12 parti, frazioni di 5/12 e 4/12, e così via. La scelta ricadde sul numero 7; numero che

soddisfa le esigenze “fisiche” del dislivello da superare.

Infatti la divisione in 8 parti avrebbe comportato un'alzata di 21,5

cm e una pedata di 30,7 cm (misure che rientrano in quelle

antropometriche ancora oggi usate in alcuni casi); però un'alzata di

21,5 cm x 24 gradini avrebbe superato un dislivello di soli

5,16 m, contro i 5,81 reali. Una divisione in 6 parti avrebbe comportato un'alzata di 28,7 cm e

una pedata di 45,9 cm. Un'alzata di 28,7 cm x 24 gradini avrebbe

superato un dislivello di 6,89 m. Questa suddivisione fu scartata evidentemente, non per

l'eccessivo dislivello superabile, piuttosto per le dimensioni non proprio antropometriche dei gradini.

Il

giusto rapporto tra dimensione dei gradini e dislivello superabile

con un numero fisso e, oserei dire imprescindibile, di gradini: 24, fu

ottenuto dividendo l'ipotenusa in 7 parti uguali.

A prescindere da questi rapporti stringenti tra misure del gradino e la stiba, possiamo dire con tutta sicurezza che nel mòdano sono registrati 6 dati

fondamentali che vennero riportati con i seguenti rapporti numerici:

1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/8.

24/24 = 1 →

21 giugno

12/24 = 1/2 →

20 aprile - individuazione della base del 12° anello

8/24 = 1/3 →

20 marzo e 23 settembre

6/24 = 1/4 →

inclinazione della scalinata

3/24 = 1/8 →

21 dicembre

9.

Numeri e solo numeri

Il

mòdano, così come abbiamo ipotizzato fosse concepito, è di per sé

uno strumento dalle proprietà eccellenti, ma forse nasconde ancora

un particolare non di poco conto.

Naturalmente nessuna prova reale

può essere addotta a supporto, per tanto ci accontentiamo delle

ipotesi, basate comunque sulla possibile esperienza pratica che

quelle genti sicuramente avevano.

In

questo capitolo prenderemo in considerazione l'ipotesi costruttiva

del mòdano secondo rapporti numerici ben precisi che potenzialmente

quelle genti avrebbero potuto individuare nelle inclinazioni dei

raggi solari rapportati all'unità di misura scelta.

La

curiosità e l'intraprendenza mi ha portato a valutare quale rapporto

numerico in termini di stibe

possa avvicinarsi ai rapporti numerici riscontrati nel mòdano appena

descritto.

Mi

sono imbattuto in un numero frazionario in base 16 (stibe)

rapportabile anche in base 48 (base sulla quale nel 3° capitolo

abbiamo definito la “unità” di 14,33 cm), seconda la quale in un

triangolo rettangolo avente il cateto verticale pari a 16 stibe o 48

unità, l'inclinazione dei raggi solari al

solstizio d'estate è data da una base pari a 5 stibe o 15 unità,

ossia: 5/16 o 15/48 (Fig. 10).

Fig. 10

Secondo

questo rapporto numerico otteniamo un mòdano con inclinazione dei

raggi solari al solstizio d'estate pari a 72°39' che è in ottimo

accordo con l'angolo individuato con altro criterio geometrico per

l'azimut di 154°: angolo di 72°27' e con l'altezza astronomica di 72°17'

(vedi tab. di Fig. 4 del 3° capitolo). In ragione di ciò abbiamo

ricostruito il mòdano, che chiameremo “mòdano

rapportato”,

secondo i numeri frazionati su esposti: 5/16, 1/2, 1/3, 1/4 1/8; ottenendo il seguente risultato:

Solstizio

d'estate modano

rapportato

72°39'4

astronomico 72°17' geometrico 72°27'

20

aprile modano

rapportato

58°00'

astronomico 58°49' geometrico 57°41'

20

marzo modano rapportato

46°51' astronomico 46°30' geometrico 46°30'

21

dicembre modano

rapportato

21°48' astronomico 22°34' geometrico 21°34'

scalinata modano

rapportato

38°40' geometrico 38°44'5

Con

tutta evidenza i valori rientrano in tolleranza, tanto da poter

auspicare che la nostra ipotesi possa risultare vera.

Per

tanto il rapporto numerico da memorizzare per la realizzazione dello "strumento" era 5/16, ossia 5 stibe

di base e 16 stibe

d'altezza, per la costruzione della squadra.

Fatto

ciò, per ottenere le inclinazioni dei raggi solari cercate sarebbe stato necessario dividere il cateto maggiore in 24 parti, per individuare

i noti rapporti intermedi di 3/24 (semplificato in 1/8),

6/24 (1/4),

8/24 (1/3)

e 12/24 (1/2).

A ben vedere però non era necessario neanche questa suddivisione

visto che 1/4 è la metà di 1/2 e 1/8 è la metà di 1/4. Per cui la

divisione del cateto maggiore si risolverebbe memorizzando i seguenti

dati:

Il

cateto maggiore lo divido a metà, il tratto inferiore lo divido

ancora a metà, il tratto inferiore lo divido ancora a metà. Segue

la divisione per 1/3 dell'intero (Fig. 11).

Fig.11

Se

ciò fosse vero, come pensiamo sia, il sistema di costruzione del

pozzo di Santa Cristina in particolare, e forse di qualsiasi altro

monumento in generale, sarebbe svincolato completamente da ogni

successiva verifica dell'inclinazione dei raggi solari e si baserebbe

solo sul modulo della stiba

e dei suoi sottomultipli.

Una

considerazione

Le

elaborazioni da me eseguite sono basate su strumenti di alta

precisione, capaci di scandire i secondi d'arco e i millimetri. Col

programma di grafica si possono impostare approssimazioni

estremamente elevate, che comunque sarebbero ridicole in questo

contesto (lo è già l'approssimazione ai secondi d'arco ed il

millimetro); tenuto anche conto che le approssimazioni da me operate sono

estremamente elevate rispetto a quelle che potevano operare 3000 anni

fa con strumenti primitivi; tanto che gli scarti riscontrati tra

mòdano rapportato

e dato astronomico non sarebbe percepibile. In sostanza se eseguissi

materialmente le costruzioni geometriche descritte, con mezzi che

potremmo definire “di fortuna”; per quanta perizia vi possa profondere, di certo le differenze tra dato teorico e dato empirico non

sarebbero rilevabili.

In

ragione di ciò nel prosieguo dello studio possiamo adottare quale

strumento di misura il mòdano

rapportato.

Seconda considerazione

Da quanto fin qui esposto traspare quello che per quelle genti appariva quale "miracoloso messaggio divino". Un messaggio composto di luce, geometrie e numeri. Luce, geometrie e numeri, che prendevano forma attraverso uno strumento materiale: sa stiba, di qualsivoglia misura scelta e che appunto, essendo slegata da qualsiasi unità campione, era unità di misura assoluta che materializzava numeri assoluti. Numeri assoluti che in qualunque luogo e chiunque, benché di diversa estrazione culturale, che fosse Sardo, Egiziano, Babilonese, Indiano, Cinese se non di qualche antica civiltà precolombiana, avrebbe potuto utilizzare. I rapporti numerici di 1/2, 1/3, 1/4, 1/8 sono assoluti, trascendono da qualsiasi unità di misura e per tanto possono essere usati in tutte le unità di misura. Questa fu la geniale intuizione di quelle genti. E se ciò che andiamo asserendo è vero, nei monumenti di età nuragica non dobbiamo cercare unità di misura particolari, ma numeri e solo numeri.

Note e riferimenti bibliografici